Entre documentos coloniales, escrituras de compraventa y relatos orales, la ciudad entrerriana construye su identidad. Una historia que aún genera interrogantes. ¿A quién honra realmente con su denominación?

Por Vicente Suárez Wollert

En los archivos polvorientos de Entre Ríos, entre legajos amarillentos y escrituras que atraviesan más de un siglo de historia, se esconde uno de los misterios más fascinantes de la toponimia argentina. Santa Elena, la ciudad que se yergue orgullosa a orillas del río Paraná, lleva un nombre cuyo origen ha despertado durante décadas la curiosidad de historiadores, genealogistas y vecinos. Tres teorías compiten por explicar esta denominación, cada una con sus propios documentos, sus propias certezas y sus propias lagunas.

La pregunta que resuena en pasillos de archivos y tertulias de café es aparentemente simple: ¿a quién honra Santa Elena con su nombre? Pero como suele ocurrir con las mejores historias, la respuesta se oculta entre capas de tiempo, tradición y, por qué no, un poco de misterio que le da sabor a la investigación histórica.

La historia comienza en los albores del siglo XIX, cuando las tierras que hoy ocupa Santa Elena pertenecían a una familia que marcaría profundamente el destino de la región. Gregoria Pérez de Denis emerge de los documentos como una figura fundamental, propietaria junto a sus hijos de las extensas tierras durante más de tres décadas.

Viuda de Juan Ventura Denis, Gregoria contrajo segundas nupcias el 18 de agosto en la histórica Iglesia de los Dominicos de Santa Fe. Esta fecha, que podría parecer un dato menor en la biografía de una terrateniente del siglo XIX, cobra una dimensión especial cuando se descubre que coincide exactamente con la celebración litúrgica de Santa Elena, la actual patrona de la ciudad.

Los defensores de esta primera teoría encuentran en esa coincidencia algo más que casualidad. Sugieren que pudo haber sido la inspiración original para la denominación del paraje, estableciendo un vínculo simbólico entre la propietaria de las tierras y la santa que eventualmente daría nombre al lugar. La historia se vuelve más intrincada cuando se analiza la famosa carta que Gregoria ofreció entregar a Manuel Belgrano en octubre de 1812. Algunos investigadores aseguran que el oratorio mencionado en esa correspondencia histórica estaba dedicado precisamente a Santa Elena, lo que reforzaría esta hipótesis.

Sin embargo, la documentación eclesiástica posterior introduce una nota discordante que complejiza esta primera teoría. Los registros indican que aquella capilla rendía culto a Nuestra Señora del Rosario, no a Santa Elena, lo que debilita considerablemente esta hipótesis. Como suele suceder en la investigación histórica, cuando una pista promete resolver el enigma, aparece un documento que vuelve a complicar las cosas.

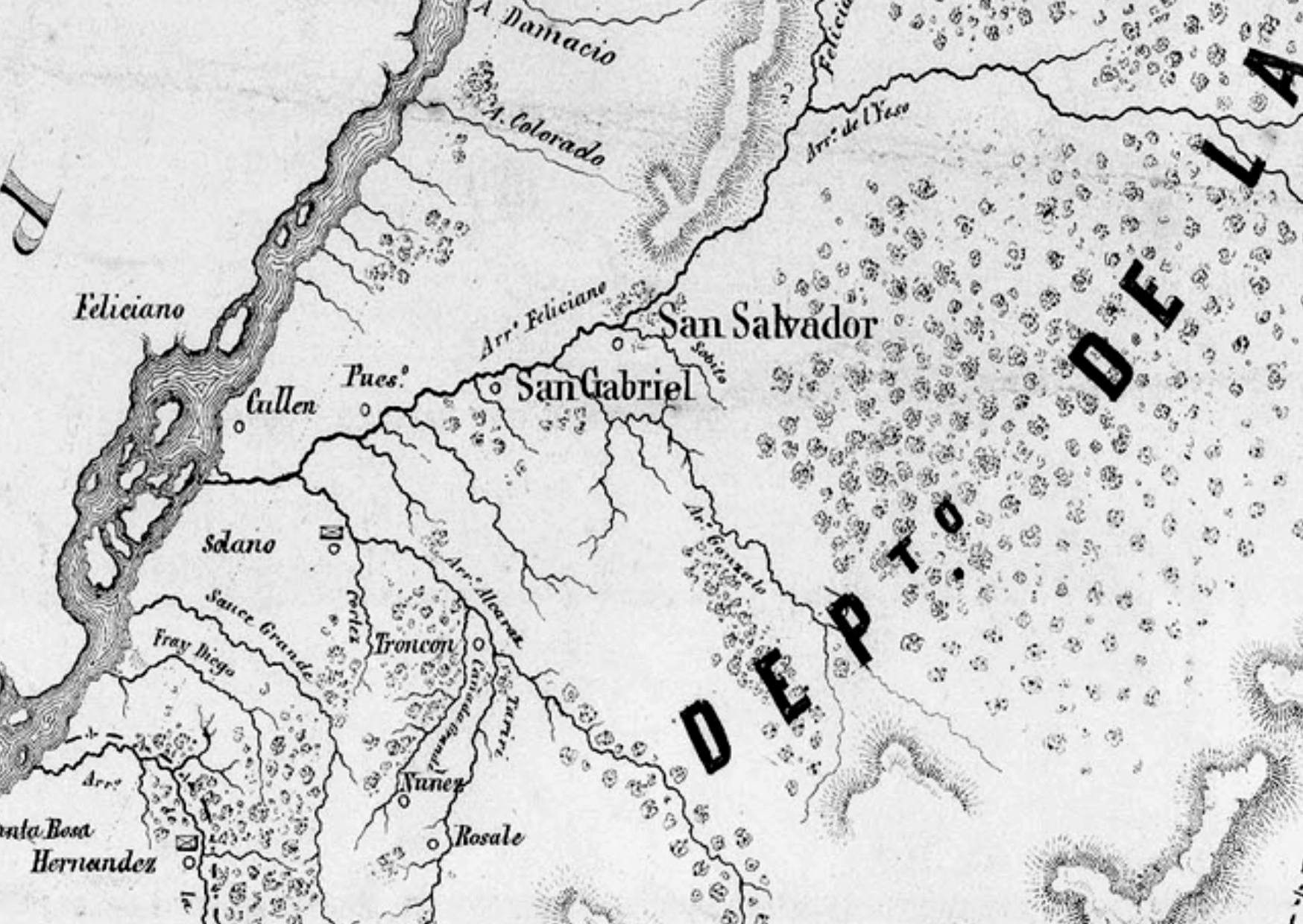

La segunda teoría, que cuenta con mayor respaldo documental, nos lleva hasta 1858, año que marca un punto de inflexión en la historia del nombre de Santa Elena. En este momento entra en escena Valentín Denis, gobernador de Entre Ríos y encargado de entregar aquella histórica carta a Belgrano décadas atrás. Denis decide vender los campos que habían pertenecido a su familia durante tantos años. El comprador es Patricio Cullen, empresario y político santafesino que llegaría a ser gobernador de su provincia en 1862. Pero aquí aparece el detalle que puede resolver el misterio: Cullen estaba casado con Elena de Iturraspe.

Es precisamente a partir de esta transacción comercial que el nombre “Santa Elena” aparece formalmente en los documentos oficiales. ¿Coincidencia? Los historiadores se inclinan a pensar que no. La pregunta que se abre entonces es si Cullen bautizó la estancia con el nombre de su esposa en el mismo momento de la compraventa, o si el lugar ya era conocido con esa denominación y simplemente se formalizó en los papeles.

Lo cierto es que desde 1858, la denominación Santa Elena comienza a consolidarse de manera definitiva en la documentación oficial. Y los datos que rodean a Elena de Iturraspe refuerzan esta posibilidad de manera notable. En 1860, apenas dos años después de la compra de los campos, Pascual Rosas firmó un decreto que nombraba a las socias fundadoras de la Sociedad de Beneficencia de Santa Fe. Entre los nombres que figuran en ese documento histórico está el de Elena, esposa de Cullen. Este dato no es menor: muestra que Elena de Iturraspe era una figura pública relevante, involucrada en las obras de caridad y beneficencia de la época, exactamente el tipo de persona a quien se podría honrar dando su nombre a una estancia.

Para entender mejor esta teoría, vale la pena detenerse en la figura de Patricio Cullen. Nacido en 1826, había forjado su fortuna como comerciante antes de ingresar en la política. Su posición no era neutral en los conflictos de la época: se había declarado opositor a Juan Manuel de Rosas y había sido aliado de Urquiza en la batalla de Caseros, que marcó el fin de la era rosista. Tras la batalla de Pavón, Cullen asumió la gobernación de Santa Fe, aunque su carrera política resultó más breve de lo esperado. En 1877, murió en combate, cerrando abruptamente una vida dedicada al comercio, la política y el desarrollo de la región.

Elena de Iturraspe, por su parte, continuó con su labor social mucho más allá de la muerte de su esposo. Presidió la Sociedad de Beneficencia de Santa Fe hasta 1910, una institución fundamental en la época para el cuidado de huérfanos, viudas y necesitados. Su fallecimiento el 30 de mayo de 1911 marcó el fin de una era para la beneficencia santafesina. Estos datos biográficos no son meras curiosidades: muestran que Elena de Iturraspe era exactamente el tipo de mujer prominente de la época a quien un esposo adinerado podría haber decidido honrar dando su nombre a sus propiedades rurales. La práctica de bautizar estancias con nombres de esposas era común entre los terratenientes del siglo XIX, una forma de homenaje privado que a menudo se convertía en denominación pública.

La tercera teoría, aunque menos probable desde el punto de vista documental, merece atención porque refleja cómo las comunidades resignifican su historia según las épocas y las vivencias compartidas. Esta interpretación postula que el nombre de la ciudad proviene de Elena Giebert, una figura ligada a una etapa mucho más reciente de la historia local, específicamente a los tiempos de la administración del frigorífico.

Esta versión carece del respaldo documental sólido que caracteriza a las dos teorías anteriores, pero circula con insistencia entre los relatos orales de los vecinos más antiguos. Es un ejemplo perfecto de cómo la memoria colectiva puede crear sus propias explicaciones cuando la historia oficial presenta vacíos o incertidumbres. La persistencia de esta teoría en la tradición oral local no debe desestimarse completamente. A menudo, los relatos que se transmiten de generación en generación conservan granos de verdad histórica que los documentos oficiales han perdido o nunca registraron. Aunque en este caso particular no existen pruebas concretas que la sustenten, su presencia en la memoria colectiva habla de la necesidad humana de encontrar explicaciones a los nombres de los lugares donde se vive.

Independientemente del origen exacto del nombre, lo cierto es que en 1930 se produjo un hecho fundamental que consolidaría para siempre la identidad de Santa Elena. Ese año, los propietarios del frigorífico —que también eran dueños del pueblo, ya que Santa Elena no contaría con intendente propio hasta 1952— autorizaron la construcción de una capilla neogótica dedicada a la santa. Esta decisión no fue casual. Para entonces, el nombre Santa Elena ya estaba profundamente arraigado en la identidad local, independientemente de sus orígenes históricos. La construcción de la capilla representó la adopción oficial de Santa Elena como patrona religiosa y civil de la comunidad.

El diseño neogótico de la capilla no era una elección arquitectónica menor para la época. Este estilo, que había experimentado un resurgimiento en el siglo XIX, evocaba las grandes catedrales medievales europeas y transmitía una sensación de permanencia y solemnidad religiosa. Para una comunidad que buscaba consolidar su identidad, la elección del estilo neogótico enviaba un mensaje claro: Santa Elena aspiraba a la trascendencia.

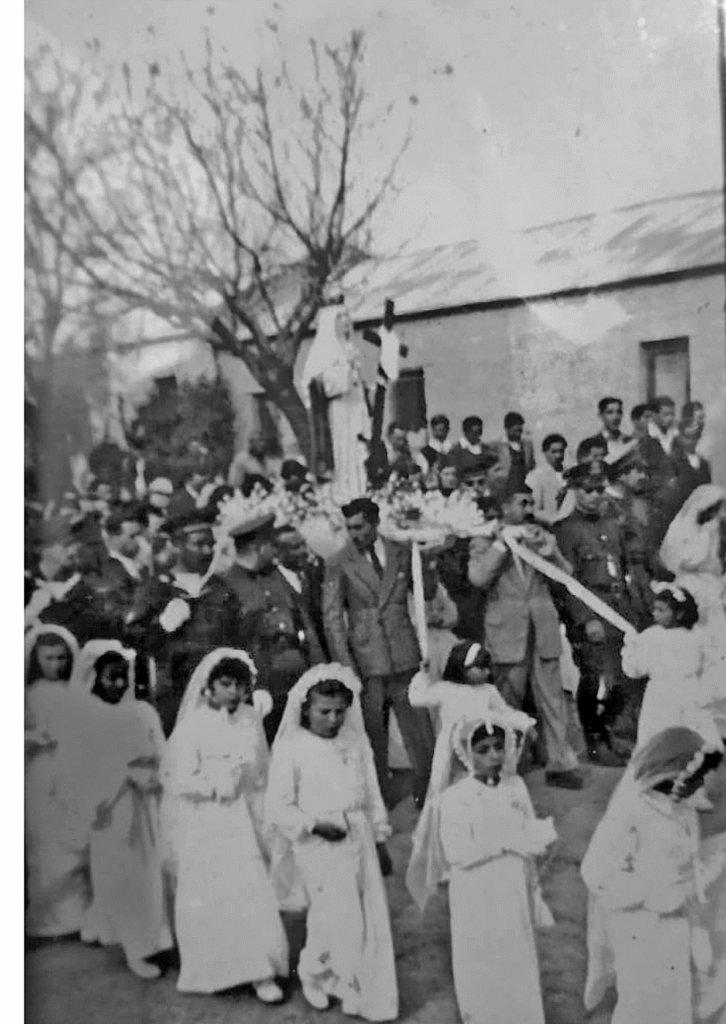

Un detalle curioso de la adopción de Santa Elena como patrona tiene que ver con el calendario. Aunque la festividad litúrgica de Santa Elena es el 18 de agosto, los organizadores de la primera celebración patronal se enfrentaron a un problema práctico: se trataba de un día laborable. La solución fue pragmática y reveló el espíritu adaptativo de la comunidad: la celebración se trasladó al fin de semana siguiente, los días 23 y 24 de agosto. Esta decisión, aparentemente menor, tuvo consecuencias profundas en la configuración de la identidad local. Permitió que las celebraciones fueran realmente masivas y participativas, ya que tanto los trabajadores locales como los santaelenenses que habían emigrado podían regresar para la festividad.

Durante la década de 1950, Santa Elena experimentó cambios fundamentales que consolidaron definitivamente su estatus como comunidad organizada. El proceso de mensura, los planos y los decretos provinciales formalizaron la existencia de Santa Elena como municipio de primera categoría. En 1952, la ciudad tuvo su primer intendente, marcando el fin de la administración directa por parte de los propietarios del frigorífico. Para entonces, ya nadie discutía el nombre del pueblo. La identidad se había cristalizado alrededor de la figura de Santa Elena, y las especulaciones sobre sus orígenes históricos quedaron relegadas a conversaciones de especialistas y curiosos. La fe se había impuesto como un lenguaje compartido que unía a toda la comunidad.

El primer párroco fue Fidel Alberto Olivera, oriundo de Feliciano, quien sirvió a la comunidad hasta su muerte. Su llegada marcó el comienzo de una tradición religiosa que se mantiene hasta hoy: cada año, la imagen de Santa Elena sale en procesión, saludada con devoción por los vecinos que se congregan en las calles. La figura de Olivera no fue menor en la consolidación de las tradiciones locales. Como párroco fundador tuvo la responsabilidad de establecer las formas que tomarían las celebraciones, los ritos y las costumbres religiosas que perdurarían durante décadas. Su legado se mantiene vivo en cada procesión, en cada novena y en cada acto de fe que se celebra en honor a la patrona.

Con el paso de los años, la figura de Santa Elena trascendió ampliamente lo religioso para convertirse en símbolo de identidad, resistencia y esperanza comunitaria. Este proceso se hizo evidente en momentos de crisis, cuando la comunidad se movilizó para defender su única fuente de trabajo significativa. Durante esas jornadas de protesta y reivindicación, Santa Elena salió en procesión como nunca antes. No se trataba solo de un acto religioso, sino de una declaración de identidad colectiva. La patrona se convirtió en el símbolo bajo el cual la comunidad se organizó para defender sus derechos y su futuro económico.

Más recientemente, durante la pandemia de COVID-19, las restricciones sanitarias transformaron radicalmente las celebraciones tradicionales. La imposibilidad de realizar la tradicional caminata procesional dio lugar a una innovación que habría sido impensable en otros tiempos: una caravana de automóviles que recorrió todas las calles del pueblo, llevando la imagen de Santa Elena a cada rincón de la ciudad. Esta adaptación no fue solo una solución práctica a un problema sanitario; representó la capacidad de la comunidad para reinventar sus tradiciones sin perder su esencia. La fe encontró nuevas formas de expresión, manteniendo intacto su poder de convocatoria y su función como elemento cohesionador de la identidad local.

Entre las figuras que han contribuido a mantener viva la devoción por Santa Elena, merece especial atención Teresita Gómez, la artista plástica que año tras año elabora pequeñas estatuillas de yeso de la patrona. Su trabajo no es solo artesanal; es un acto de fe y tradición que conecta el presente con el pasado. Teresita heredó este oficio de su madre Regina, estableciendo una línea de continuidad familiar que abarca ya varias décadas. Pero su contribución va más allá de la fabricación de las estatuillas que los santaelenenses se llevan como recuerdo o talismán. También tiene a su cargo la delicada tarea de restaurar la imagen original de Santa Elena, asegurando que cada agosto la patrona vuelva a brillar como recién llegada.

El trabajo de restauración que realiza Teresita es minucioso y requiere conocimientos técnicos específicos sobre materiales, pigmentos y técnicas de conservación. Pero también exige una sensibilidad especial para preservar la expresión y los detalles que hacen que la imagen sea reconocible y querida por los fieles. Las estatuillas que elabora se han convertido en uno de los souvenirs más preciados de las festividades patronales. Centenares de santaelenenses dispersos por el país regresan cada fin de semana largo de agosto no solo para reencontrarse con su gente, sus paisajes y sus recuerdos, sino también para llevarse una pequeña reproducción de su patrona.

En los años 80, con financiamiento de una entidad religiosa suiza, se construyó un nuevo templo en el corazón de la ciudad. Esta obra representó un salto cualitativo en la infraestructura religiosa local y permitió centralizar las celebraciones de una manera que no había sido posible con la antigua capilla neogótica. El nuevo templo no solo ofreció mayor capacidad para albergar a los fieles; también permitió organizar celebraciones más complejas y elaboradas. Desde allí parten hoy las celebraciones centrales del 17 y 18 de agosto, precedidas por nueve días de novena que van creando un clima de expectativa y recogimiento en toda la comunidad.

Las celebraciones actuales incluyen procesiones náuticas, vigilias y homenajes que convocan a toda la comunidad y reflejan la creatividad local para adaptar las tradiciones religiosas al entorno geográfico específico de Santa Elena. Las procesiones náuticas, en particular, aprovechan la proximidad del río Paraná para crear un espectáculo de fe que combina tradición religiosa con identidad regional. La ubicación de Santa Elena a orillas del río Paraná ha permitido el desarrollo de tradiciones religiosas únicas que no se encuentran en otras localidades del interior argentino. Estas procesiones acuáticas no son solo un espectáculo pintoresco; constituyen una forma específica de apropiación del territorio por parte de la comunidad religiosa. Al llevar la imagen de Santa Elena por las aguas del Paraná, los fieles extienden simbólicamente su protección a las actividades pesqueras, al transporte fluvial y a todos los aspectos de la vida comunitaria que dependen del río.

Las vigilias, por su parte, crean un tiempo sagrado específico que permite la preparación espiritual de los fieles antes de las celebraciones centrales. Durante estas jornadas de oración y reflexión, la comunidad se reúne para compartir no solo creencias religiosas, sino también memorias, experiencias y proyectos comunes.

Uno de los aspectos más fascinantes de las celebraciones patronales de Santa Elena es el fenómeno de la migración temporal de retorno que se produce cada agosto. Centenares de santaelenenses que han emigrado por razones laborales o educativas regresan puntualmente para participar de las festividades patronales. Este fenómeno no es solo demográfico; es profundamente cultural e identitario. Muestra cómo la devoción por Santa Elena funciona como un elemento de cohesión que trasciende las distancias geográficas y mantiene unidos a los miembros de la comunidad independientemente de dónde hayan establecido su residencia.

La capacidad de convocatoria de Santa Elena se extiende así mucho más allá de los límites municipales de la ciudad. Existe una “Santa Elena deslocalizada” formada por todos aquellos que mantienen vínculos afectivos y simbólicos con la comunidad de origen. Para ellos, el regreso anual no es solo una visita; es un acto de reafirmación identitaria. En un mundo cada vez más globalizado, donde las identidades locales enfrentan constantes desafíos, el caso de Santa Elena resulta paradigmático. La persistencia de las tradiciones religiosas y la fuerza de convocatoria de las celebraciones patronales muestran cómo las comunidades pequeñas pueden mantener y fortalecer su identidad distintiva.

La figura de Santa Elena ha demostrado una notable capacidad de adaptación a los cambios históricos sin perder su esencia. Ha acompañado a la comunidad durante la época del frigorífico, ha sido símbolo de resistencia en tiempos de crisis económica y ha encontrado nuevas formas de expresión durante la pandemia. Esta adaptabilidad no es casual; refleja la vitalidad de una tradición que no se limita a repetir fórmulas del pasado, sino que encuentra constantemente nuevas maneras de expresar contenidos permanentes. La fe en Santa Elena no es un fenómeno fosilizado; es una realidad viva que evoluciona con la comunidad que la sustenta.

Quizás lo más notable de toda esta historia es que el origen exacto del nombre de Santa Elena no necesita ser definitivamente resuelto para que la identidad local mantenga su fuerza. El misterio mismo se ha convertido en parte del encanto y de la riqueza cultural de la ciudad. Las tres teorías sobre el origen del nombre coexisten sin generar conflictos significativos. Cada una aporta elementos interesantes a la comprensión de la historia local, y ninguna invalidó completamente a las otras. Esta convivencia pacífica de versiones diferentes muestra una madurez cultural notable: la comunidad ha aprendido a vivir con la incertidumbre histórica sin que eso afecte su cohesión identitaria.

La investigación histórica sobre el origen del nombre de Santa Elena ha generado a lo largo de los años una bibliografía considerable, aunque fragmentaria. Los archivos de Entre Ríos conservan documentos que permiten reconstruir parte de la historia, pero también revelan las lagunas que hacen imposible llegar a una conclusión definitiva. Esta situación no es inusual en la historia argentina del siglo XIX, donde muchos nombres de lugares conservan similar ambigüedad en sus orígenes.

Los registros notariales de la época muestran que la práctica de denominar estancias con nombres de santos o de miembros de la familia era extremadamente común entre los terratenientes. En el caso específico de Entre Ríos, otros ejemplos incluyen propiedades bautizadas con nombres como Santa Rosa, San José, María Esperanza y Elena María, lo que sugiere que el nombre Santa Elena se inscribe en una tradición más amplia de denominaciones rurales de la región.

Los documentos del Archivo General de la Provincia de Entre Ríos contienen referencias adicionales que, aunque no resuelven definitivamente el misterio, aportan contexto valioso. Por ejemplo, las escrituras de compraventa de propiedades vecinas a los campos de los Denis mencionan ocasionalmente “los campos de Santa Elena” como punto de referencia geográfico, lo que indica que la denominación ya circulaba entre los pobladores locales antes de la formalización documental de 1858.

La correspondencia privada de Patricio Cullen, conservada parcialmente en el Archivo General de la Nación, ofrece pistas adicionales sobre su personalidad y sus vínculos familiares. Sus cartas revelan a un hombre profundamente devoto, que mantenía una activa vida religiosa y que efectivamente podría haber optado por honrar tanto a su esposa como a la santa homónima al denominar sus propiedades. En una carta dirigida a un socio comercial en 1859, Cullen menciona “las mejoras que estamos realizando en Santa Elena”, confirmando que para entonces la denominación ya estaba establecida.

La figura de Elena de Iturraspe emerge de los documentos de la época como una mujer de notable influencia social. Además de su rol en la Sociedad de Beneficencia de Santa Fe, participó activamente en la fundación de escuelas para niñas pobres y en la organización de obras de caridad durante las epidemias que azotaron la región en la década de 1860. Su correspondencia con otras damas de la alta sociedad santafesina, conservada en archivos privados, muestra una red de relaciones que se extendía por toda la región litoral argentina.

Los testimonios orales recopilados por investigadores locales en las décadas de 1960 y 1970 agregan capas adicionales de complejidad a la historia. Descendientes de las familias más antiguas de la zona recuerdan relatos transmitidos por sus abuelos sobre “la señora Elena que ayudaba a los pobres” y que habría dado nombre al lugar. Estos testimonios, aunque no constituyen prueba histórica rigurosa, reflejan la persistencia de una memoria colectiva que asocia el nombre del lugar con una figura femenina benevolente.

El desarrollo urbano de Santa Elena durante el siglo XX añadió nuevos elementos a la construcción de su identidad. La llegada del ferrocarril en las primeras décadas del siglo transformó el paisaje rural en un centro de actividad comercial e industrial. El frigorífico, que se convirtió en el motor económico de la región, atrajo trabajadores de diversas provincias argentinas y también inmigrantes europeos, creando una comunidad multicultural que adoptó y adaptó las tradiciones locales existentes.

La construcción de la capilla neogótica en 1930 no fue solo un acto de fe, sino también una declaración arquitectónica de permanencia y aspiración. El estilo elegido requería artesanos especializados, que fueron traídos desde Buenos Aires para ejecutar los trabajos más delicados. Los vitrales, en particular, fueron encargados a talleres europeos y representan escenas de la vida de Santa Elena de Constantinopla, la santa histórica cuya festividad se celebra el 18 de agosto.

La elección de Santa Elena de Constantinopla como patrona no fue casual. Esta santa, madre del emperador Constantino I, es venerada en la tradición católica como descubridora de la Vera Cruz y fundadora de iglesias en Tierra Santa. Su figura simboliza tanto la maternidad protectora como la fe activa, características que resonaban profundamente con una comunidad que buscaba consolidar su identidad religiosa y social.

Durante las décadas de 1940 y 1950, Santa Elena experimentó su época de mayor prosperidad económica. El frigorífico operaba a plena capacidad, exportando carne a Europa y generando empleo para cientos de familias. En este contexto de bonanza, las celebraciones patronales alcanzaron su máximo esplendor, con festividades que duraban varios días y atraían visitantes de toda la región. Las procesiones de esos años, documentadas en fotografías de la época, muestran multitudes que llenaban las calles principales de la ciudad.

La crisis de la industria frigorífica en los años 60 y 70 puso a prueba la cohesión de la comunidad. El cierre progresivo de las instalaciones industriales generó desempleo masivo y emigración, fenómenos que podrían haber debilitado las tradiciones locales. Sin embargo, ocurrió lo contrario: la figura de Santa Elena se fortaleció como símbolo de resistencia y esperanza. Las procesiones de esos años difíciles adquirieron un carácter más emotivo y congregaron tanto a quienes permanecían en la ciudad como a quienes habían emigrado pero regresaban para las festividades.

El rol de las mujeres en la preservación de las tradiciones religiosas de Santa Elena merece especial atención. Desde las primeras décadas del siglo XX, fueron ellas quienes organizaron las novenas, prepararon las festividades y transmitieron las devociones a las nuevas generaciones. La figura de Regina Gómez, madre de Teresita, ejemplifica esta tradición de dedicación femenina al culto de la patrona. Regina no solo elaboraba las estatuillas de yeso, sino que también enseñaba catecismo y organizaba grupos de oración.

La tradición artesanal iniciada por Regina y continuada por Teresita representa un aspecto único de la devoción local. El proceso de elaboración de las estatuillas requiere técnicas específicas que se han transmitido oralmente de madre a hija. Cada pieza pasa por un proceso de moldeado, secado, pintado y decorado que puede llevar varios días. Los pigmentos utilizados siguen fórmulas tradicionales, y algunos de los moldes originales datan de la década de 1940.

Las estatuillas de Santa Elena se han convertido en objetos de devoción que trascienden las fronteras locales. Santaelenenses emigrados las han llevado a Buenos Aires, Rosario, Córdoba y otras ciudades, creando pequeños santuarios domésticos que mantienen viva la conexión con el pueblo de origen. Algunos testimonios documentan casos de familias que han conservado estatuillas durante tres generaciones, transmitiéndolas como reliquias familiares.

El fenómeno de la migración de retorno durante las festividades patronales ha sido objeto de estudios sociológicos que revelan aspectos fascinantes de la identidad comunitaria. Investigaciones realizadas en los años 90 documentaron que aproximadamente el 40% de los participantes en las celebraciones patronales venían de fuera de Santa Elena, incluyendo tanto emigrados recientes como descendientes de familias santaelenenses que mantenían vínculos afectivos con la ciudad.

Las procesiones náuticas, iniciadas en los años 80, representan una innovación local que combina tradición religiosa con identidad regional. La preparación de estas ceremonias acuáticas requiere coordinación entre la parroquia, los propietarios de embarcaciones y la prefectura naval. La imagen de Santa Elena es trasladada en una embarcación especialmente decorada, mientras decenas de botes y lanchas la acompañan por las aguas del Paraná en una demostración de fe que puede ser vista desde varios kilómetros de distancia.

La construcción del nuevo templo en los años 80 representó un esfuerzo comunitario notable. El financiamiento suizo vino acompañado de un requisito: la comunidad local debía contribuir con mano de obra y materiales locales. Esta condición generó una movilización extraordinaria que involucró a prácticamente todas las familias de Santa Elena. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, trabajaron durante meses en la construcción, creando vínculos comunitarios que perduran hasta hoy.

El diseño del nuevo templo respetó elementos de la tradición local mientras incorporaba innovaciones litúrgicas del Concilio Vaticano II. El altar, orientado hacia la congregación, permite una participación más activa de los fieles en las celebraciones. Los espacios laterales fueron diseñados específicamente para albergar las estatuas de Santa Elena y otros santos venerados localmente, creando un ambiente de oración íntima dentro del marco más amplio de las celebraciones comunitarias.

La música sacra ha desempeñado un papel fundamental en las celebraciones patronales de Santa Elena. El coro parroquial, formado en los años 60, ha mantenido un repertorio que combina cantos tradicionales latinos con composiciones populares argentinas. Algunas piezas musicales fueron compuestas específicamente para las festividades de Santa Elena, incluyendo una “Oración a Santa Elena” que se ha convertido en himno no oficial de la ciudad.

Las novenas que preceden a las festividades principales representan un período de intensa actividad comunitaria. Durante nueve noches consecutivas, diferentes grupos y organizaciones de la ciudad se hacen cargo de la preparación y desarrollo de cada jornada. Esta rotación asegura la participación de toda la comunidad y permite que cada sector social exprese su devoción de manera particular. Los comerciantes, los empleados municipales, los jubilados, los jóvenes y las organizaciones femeninas tienen cada uno su noche específica.

La gastronomía de las festividades patronales refleja tanto tradiciones regionales como adaptaciones locales. Los puestos de comida que se instalan durante las celebraciones ofrecen especialidades como empanadas entrerrianas, asado a la parrilla, locro y tortas fritas. Pero también han incorporado platos que reflejan la diversidad cultural de la comunidad, incluyendo recetas traídas por inmigrantes europeos que se establecieron en la región durante el siglo XX.

El impacto económico de las festividades patronales en Santa Elena es considerable. Los comercios locales experimentan un incremento significativo en sus ventas durante los días de celebración, y muchos negocios estacionales operan exclusivamente durante esta época del año. La hotelería y los servicios gastronómicos de la región se benefician del flujo de visitantes, creando un círculo virtuoso que fortalece la economía local.

Los medios de comunicación regionales han desempeñado un papel importante en la difusión de las tradiciones de Santa Elena. Desde los años 70, las radios de la zona transmiten en vivo las ceremonias principales, permitiendo que santaelenenses dispersos por el país puedan seguir las celebraciones a distancia. En años recientes, las redes sociales y las transmisiones en línea han ampliado este alcance, creando una comunidad virtual que complementa la presencia física.

La preservación documental de las tradiciones de Santa Elena ha sido objeto de varios proyectos de investigación local. La biblioteca municipal alberga una colección de fotografías, documentos y testimonios orales que documentan la evolución de las celebraciones patronales a lo largo del siglo XX. Este archivo constituye un recurso invaluable para investigadores y también para los propios habitantes de Santa Elena que desean conocer mejor su historia.

Los desafíos contemporáneos que enfrenta Santa Elena incluyen el envejecimiento de la población, la emigración juvenil y los cambios en las prácticas religiosas. Sin embargo, la capacidad de adaptación demostrada históricamente por la comunidad sugiere que las tradiciones asociadas con Santa Elena continuarán evolucionando sin perder su esencia fundamental. Las innovaciones tecnológicas, como las transmisiones en línea durante la pandemia, han demostrado que la fe puede encontrar nuevos canales de expresión sin debilitar su significado profundo.

Al final del recorrido por documentos, testimonios y tradiciones, una certeza se impone: el nombre de Santa Elena, independientemente de su origen exacto, se ha ganado su lugar en la historia y en el corazón de sus habitantes. Como los pueblos que no se rinden, se sostiene en la memoria, en el paisaje y en la gente que lo pronuncia con cariño y respeto. La verdadera fuerza del nombre no reside en su etimología, sino en su capacidad para nuclear identidades, generar pertenencia y crear tradiciones que trascienden el paso del tiempo. Santa Elena es hoy mucho más que un topónimo; es un símbolo de resistencia, fe y comunidad.

Mientras los historiadores continúen debatiendo entre Gregoria Pérez de Denis, Elena de Iturraspe y Elena Giebert, la ciudad seguirá viviendo su nombre con la naturalidad de quien ha encontrado en él no solo una denominación, sino una forma de estar en el mundo. Y esa, quizás, sea la respuesta más completa a la pregunta sobre el origen de Santa Elena: no importa tanto de dónde viene el nombre, sino lo que la comunidad ha hecho con él a lo largo de más de un siglo de historia compartida.

Si te gustó esta nota, suscribite.

Seguí leyendo

Suscribite para acceder a todo el contenido exclusivo de El Telégrafo de Entre Ríos. Con un pequeño aporte mensual nos ayudas a generar contenido de calidad.