Una nueva entrega del curso de Economía para Todos. Entre la teoría y la realidad hay grandes diferencias y el resultado son sociedades desiguales. Un abordaje de los principales conceptos de forma clara y sencilla

Por Luis Lafferriere – Promotor de la Cátedra Abierta Por un Mundo Nuevo

1.- Recordando la nota anterior: una economía para pocos y con pobreza para muchos

Si bien la actividad económica debe generar y distribuir los bienes y servicios necesarios para que toda la comunidad viva dignamente, en nuestra realidad no es así y la economía favorece a muy pocos. Esto es el resultado de la modalidad de funcionamiento del sistema capitalista, que se agrava en los casos de un país dependiente, con un proceso fuerte de primarización y financiarización (predominio de las actividades extractivistas y las especulativas), que originan las dos formas de saqueo que sufrimos.

Decía también que la lógica que genera la competencia como regla de juego fundamental, lleva a dos consecuencias. Una, que algunos ganan y crecen cada vez más, en tanto otros quedan en el camino. La otra, que para ser más competitivo se busca bajar al máximo los costos (el salario de los trabajadores es uno de ellos) y evitar gastos innecesarios (como sería invertir para evitar la contaminación y la degradación del ambiente y de los bienes comunes). Esto explica la existencia de problemas graves, los que en lugar de solucionarse se van haciendo cada vez más pronunciados y extendidos: pobreza, depredación, y grandes desigualdades sociales

La economía política como ciencia tiene como objeto estudiar y explicar el sistema económico, como parte importante dentro del sistema social. Pero hablaba de dos grandes enfoques para tratar de dar explicaciones de cómo funciona nuestro sistema, el capitalismo.

Por un lado, los economistas convencionales, que con grandes diferencias entre sí coinciden en que no hay nada mejor que este sistema. Y en lugar de explicarlo buscan justificarlo, ocultando su esencia genocida y biocida. Por el otro, los economistas críticos, que sostienen que los grandes problemas que tiene la sociedad son el resultado natural de la forma de funcionamiento del sistema, y que en lugar de solucionarse se agravan con el tiempo, hasta conducir a la humanidad hacia el precipicio.

Esas diferentes miradas, economía convencional y economía crítica, ven la realidad de distintas maneras: la primera oculta y desinforma; la segunda explica y enseña.

2.- ¿Cómo se distribuye la riqueza y por qué interesan los mercados?

Los bienes y servicios que generan las actividades económicas se originan en el trabajo realizado en cada unidad productiva, las que operan para colocar luego su producción en el mercado. Pero, ¿cómo se distribuye la riqueza creada socialmente? ¿Cuánto le toca a cada uno (a cada empresa, a cada trabajador)? ¿Quién lo decide?

La riqueza social se distribuye en el mercado. Ahí llegan todos los que intervienen en la actividad económica, para ofrecer algo a cambio de un ingreso. Ahí todo es mercancía, todo se compra y se vende: alimento, ropa, servicios, insumos, dinero y hasta la fuerza de trabajo. Y según el precio que consiga cada uno por lo que vende, será esa la parte que le toca del ingreso global.

Así es en el capitalismo: los precios definen qué parte de la torta recibirá cada cual por lo que ofrece. Claro, ¿pero quién define los precios? Esto tiene que ver con la forma en que funcionan los mercados en la realidad, y las consecuencias que ello genera. De ahí la importancia que los economistas convencionales dan al Dios Mercado, y las diferencias que existen para explicar su funcionamiento.

3.- Los mercados en la teoría y en la realidad. ¿Cómo funcionan y qué ocasionan?

La explicación dominante (de los economistas neoclásicos), que la toman del análisis que hacía Adam Smith hace más de 200 años, es que existe una competencia perfecta, donde el precio de cada bien o servicio surge de la oferta y la demanda. Según si hubiera más o menos de una u otra, el precio sube o baja para llegar al equilibrio de las dos variables. Y si alguien quiere quedarse con más ingresos subiendo los precios, sus competidores le quitarán sus clientes y perderá mercado.

Por eso Adam Smith si bien reconocía que lo que guiaba al empresario a realizar una inversión era lograr la máxima ganancia, no podría abusarse en los precios porque naturalmente una mano invisible (la competencia) pondrá límites a su egoísmo.

No obstante, en la evolución de este sistema económico, la propia competencia libre fue originando dos procesos que acabarían con la misma.

Uno de ellos es la concentración, que tiene que ver con el creciente tamaño de las empresas producto de invertir cada vez más para ganar a los competidores. Y luego podrán ganar más, volver a invertir más y ser más fuerte frente a los rivales. El otro proceso es la centralización de capitales. Esto se visualiza con una tendencia a que cada vez sean menos los propietarios de las empresas, quienes a través de fusiones con otras, absorciones o compras, se van quedando con la propiedad de las empresas más grandes y con el control de los mercados.

Así sigue la rueda, hasta llegar a ser muy pocas las empresas que controlan cada mercado (oligopolios) o una sola (monopolio). Eso implica que desaparece la libre competencia y predominan los mercados altamente concentrados.

4.- Resultado: Concentración económica, sociedades desiguales, ambiente destrozado

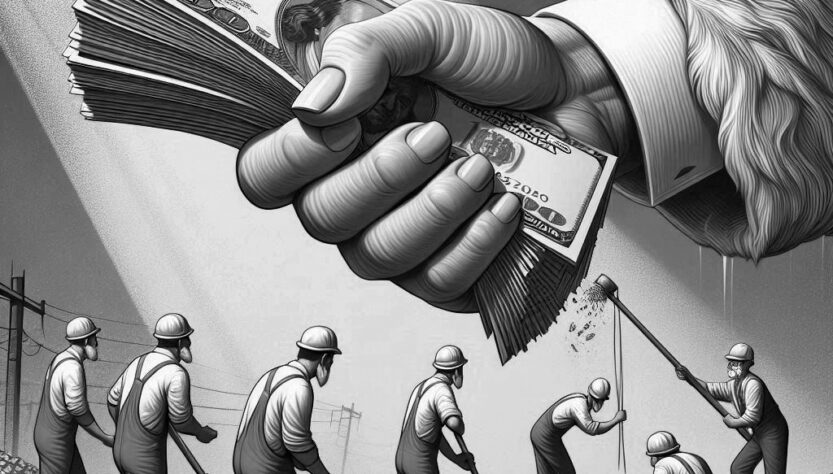

Ya hacia fines del siglo XIX comenzaron a prevalecer en el mundo capitalista las grandes corporaciones que dominaban los distintos sectores y mercados de la economía (que además habían avanzado en su expansión en todo el planeta). Eso les permite imponer precios abusivos y captar mayores porcentajes de la renta generada por la sociedad, a costa de la pérdida de ingresos de los que tienen menor poder de negociación (los trabajadores y las pequeñas empresas).

Sigue vigente lo que afirmaba Adam Smith sobre el espíritu de lucro que guía a los empresarios, pero no así las condiciones de la libre competencia. Las empresas monopólicas y oligopólicas pueden poner precios más altos aun cuando baje la demanda, porque no tienen competidores. Se van quedando con porciones cada vez más grandes de la torta. Y la monopolización de la economía sigue avanzando.

Pero hay otras consecuencias en este proceso.

Porque esa concentración de la economía en muy pocas manos implica la conformación de una estructura social con crecientes desigualdades, según cómo se ubica cada uno en ese sistema. El grueso de las ganancias va a manos de los dueños de las grandes firmas en los diferentes sectores económicos, y la gran mayoría de la sociedad va quedando relegada con menores ingresos. Esto lleva a la existencia de franjas poblacionales con ingresos medios, bajos y muy bajos, cuyas familias quedan condenadas a vivir en condiciones de pobreza e indigencia.

También el hecho de existir gran concentración económica llevó a otro problema: que el impacto depredador y contaminante de las corporaciones (en su búsqueda incesante de maximizar sus ganancias) alcance magnitudes gigantescas. Ya no se trata de actividades económicas reducidas y de corto alcance las que afectan negativamente al ambiente, sino de formas de producción de tamaños inmensos, que implican modificar el ambiente en gran escala, hoy incluso a nivel mundial (y desde hace ya algunas décadas).

A lo largo del siglo XX surgieron gobiernos en distintos países capitalistas, que buscaron atemperar esas graves consecuencias, estableciendo mecanismos, medidas y políticas que trataban de proteger a los más débiles de la cadena, a los más perjudicados, poniendo trabas al accionar monopólico, controles a la contaminación, defensa de los ingresos de los trabajadores, límites a los abusos, contención a los excluidos, etc. Con esto trataban de impedir que la lógica del sistema conduzca a la autodestrucción de las sociedades y de la naturaleza como fuente de sostén de las mismas, a la vez que hacer poblaciones más gobernables y controlables.

Pero el poder de los más poderosos fue creciendo, y desde los años ’80 del siglo pasado fueron imponiendo gobiernos y políticas de libertad de los mercados, que en lugar de defender a los más débiles y vulnerables, además del ambiente y la vida en general; se transformaron en impulsores de la explotación, la depredación y el saqueo, sin trabas y sin limitaciones. De esta manera comenzó a asomar la contrarrevolución neoliberal, comandada por el capital financiero más concentrado del planeta.

Ya avanzado este siglo XXI la concentración de capitales ha tomado tamaños inusitados y ha llegado a tener estructuras empresariales con mucho más poder que la gran mayoría de los países del mundo. Se trata de los más grandes Fondos de Inversión, como Black Rock y Vanguard, que manejan los activos de las mayores empresas transnacionales que controlan los principales mercados y sectores del planeta, y concentran un poder económico, financiero y político que no tiene precedentes. Eso les permite también el control social a través de gobiernos cómplices y de la manipulación de los medios de comunicación.

De esta manera, en el orden social capitalista, quienes definen el rumbo de la actividad económica son un puñado de capitales concentrados, y las decisiones que toman obedecen a sus intereses y al logro de sus objetivos. En consecuencia, han llevado a la humanidad a padecer una crisis inédita, con miles de millones de personas viviendo en situación de pobreza y marginalidad; además de una destrucción de los bienes comunes que ha superado la capacidad del planeta para soportarla.

Es la raíz de la crisis civilizatoria que vivimos, y que tenemos que afrontar entre todos para cambiar el rumbo que llevamos hacia el abismo, a la vez que construir un mundo nuevo. Es un desafío urgente para todos.