Por Martín Acevedo

Palabra, justicia, escritura y democracia se ligan desde sus inicios.

Sin entender lo que decíamos, más de una vez habremos repetido que el término democracia tiene una etimología griega y que Atenas fue el primer Estado en adoptar este sistema de gobierno. Pero casi nunca indagamos en las causas, los orígenes y las raíces de su surgimiento, tal vez porque conocerlos podría poner en cuestión el statu quo de nuestra sociedad.

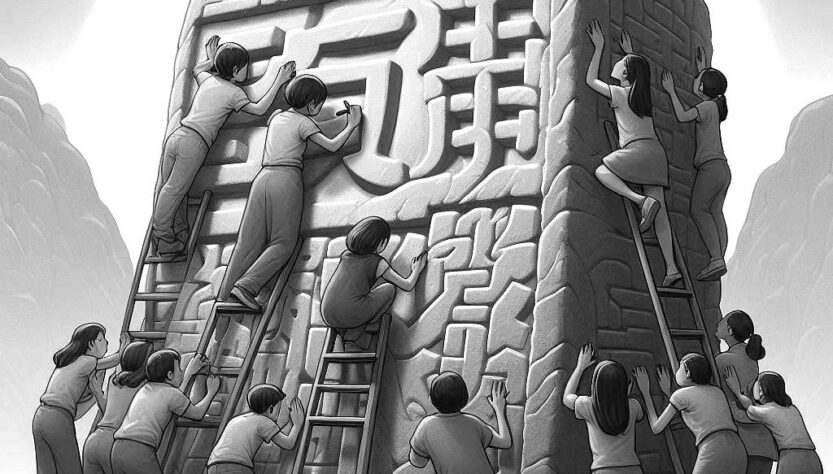

Sintetizar en pocas líneas un proceso que se desarrolló durante cientos de años es una osadía que llevaremos adelante. Antes de que el poder recayera por fin en una asamblea de ciudadanos en el siglo V a.C., el gobierno de la polis estaba en manos de los “eupátridas” (bien nacidos) —cualquier semejanza con la actualidad es mera farsa—, así se hacían llamar los dueños de la tierra por aquel entonces. También se autodenominaban ‘aristoi’, de ahí ‘aristocracia’ (el gobierno de los mejores). Estos mejores por criterio propio, además de gobernar y legislar, también ejercían y ejecutaban justicia. Como lo hacían bajo su arbitrio personal, una muerte por accidente podría tener el mismo castigo que un asesinato. Por otro lado, los jueces aristócratas eran susceptibles a recibir dádivas, decisivas para sus sentencias. Desde luego, el pueblo no soportó durante mucho tiempo estas inequidades y exigió un sistema legal que pudiera conocer, en el que existiera una correlación entre faltas y penas. Bajo esta premisa, en el 624 a.C., Dracón publicó, en el espacio público, esculpido en piedra, el primer código. Y, de este modo, un número significativo de habitantes, aquellos que sabían leer, entre el 15 y el 30% de los hombres libres, pudo consultar las normas que regían su destino y compartirlas con quienes aún eran analfabetos. Esto fue posible porque los griegos habían desarrollado un alfabeto, el primero con vocales. El novedoso sistema de escritura permitía un aprendizaje rápido y simple, en contraposición con los anteriores, silábicos-ideográficos, que, por su complejidad, solo podían ser accesibles para el 3% de la población, la casta administrativa y sacerdotal. Cabe aclarar que, si bien, el código de Hammurabi fue muy anterior (XVIII a.C.), estaba destinado a la élite poseedora de la palabra escrita.

El paso de un pueblo que conoce las leyes que lo rigen a uno que se autogobierna fue casi natural. Además, no podemos dejar de señalar que el aparato burocrático se sustenta en la escritura. Al expandirla, este también se hizo accesible a sectores más amplios.

Este vínculo no pasó inadvertido para las distintas formas de autoritarismo que conoció la humanidad. Podríamos señalar como argumentos desde la prohibición de la lectura de la Biblia durante la edad media, el encarcelamiento de la palabra en abadías y monasterios —confinamiento que de algún modo también la preservó—, la quema de libros llevada a cabo por regímenes fascistas, la censura y hasta la apropiación durante la última dictadura cívico-militar del monopolio de la producción de papel utilizado por la prensa.

Hoy estas situaciones nos parecen lejanas, pero, como dijo Ray Bradbury, “no hace falta quemar libros si el mundo se empieza a llenar de gente que no lee, que no aprende, que no sabe…”.

Una de las maneras de resistir ante el autoritarismo, que, agazapado, latente y a veces evidente, siempre nos amenaza, debe ser mantener despierta la curiosidad, la indagación y el espíritu crítico, preguntarnos siempre qué hay detrás de los acontecimientos que se nos informan, buscar las fuentes de las sentencias que se repiten una y otra vez para que pasen a formar parte del sentido común.

Sobre todo, como esos anónimos ciudadanos atenienses que leían para otros las leyes esculpidas en la roca, podemos compartir en comunidad el mundo que se nos abre a través de las tapas de un libro.